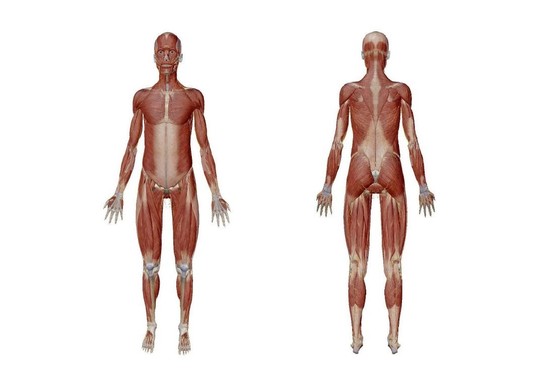

全身の筋肉

筋肉は関節をまたぎ骨から骨に付きます。

筋肉を収縮させることで体を動かしたり、呼吸をしたりします。

熱を発生させたり、血液を送るポンプとしての作用もあります。

人の体には大小600個以上の筋肉があると言われおり、体重の50%を占めます。

筋肉の主要成分は水で75%を占めています。タンパク質で20%を占めています。

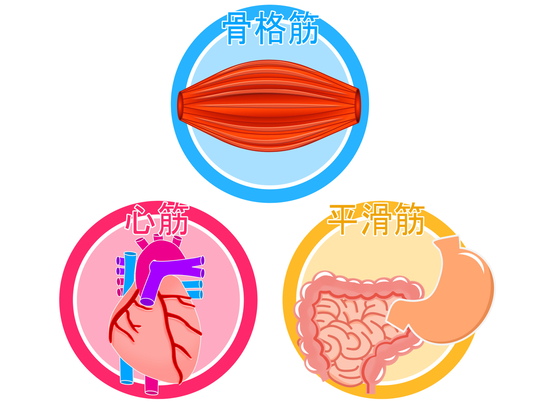

筋肉には

骨格筋(こっかくきん)

心筋(しんきん)

平滑筋(へいかつきん)

という3つの筋肉があります。

骨格筋

「大胸筋」や「上腕二頭筋」などといった身体を動かす筋肉です。

一般的に「筋肉」と言えば骨格筋を指します。

これは自分の意志で動かすことの出来る「随意筋(ずいいきん)」になります。

心筋

心臓の筋肉です。

これは自分の意志で動かすことの出来ない「不随意筋(ふずいいきん)」です。

血液を全身に送るポンプとして働きます。

平滑筋

内臓の筋肉です。

これも自分の意志で動かすことの出来ない「不随意筋」です。

腸では蠕動運動を行い食べ物を運びます。

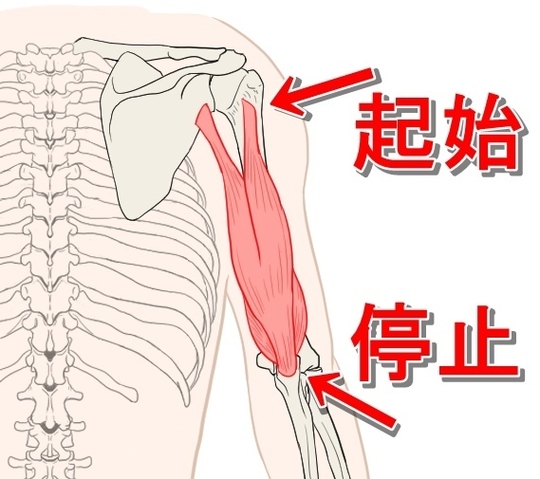

基本的に筋肉は骨に付きますが、筋肉が付く場所を「起始(きし)」「停止(ていし)」と呼びます。

起始は、筋肉(体)を動かした際に、動かないもしくは動きの少ない端のことです。

停止は、大きく動く端のことです。

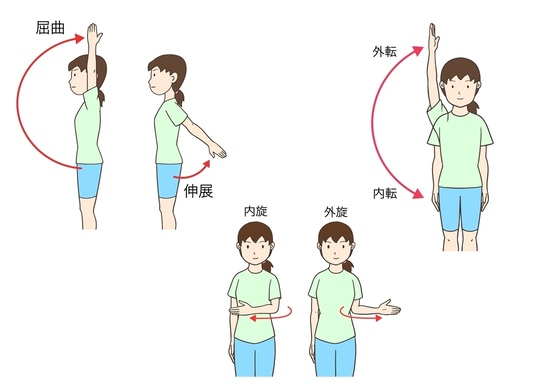

屈曲と伸展

関節を曲げたり伸ばしたりする動作です。例)肘や膝を曲げる(屈曲)、肘や膝を伸ばす(伸展)

内転と外転

体の中心に向かう動作を内転、遠ざける動作を外転といいます。例)腕を横から上げる(外転)、その腕を横から下ろす(内転)

内旋と外旋

腕(上腕骨)や足(大腿骨)などの長い骨を長軸上に回転させる動作。例)上腕の外捻り(外旋)、上腕の内捻り(内旋)

※前腕(肘から手首にかけて)は「回内(かいない)」「回外(かいがい)」といいます。

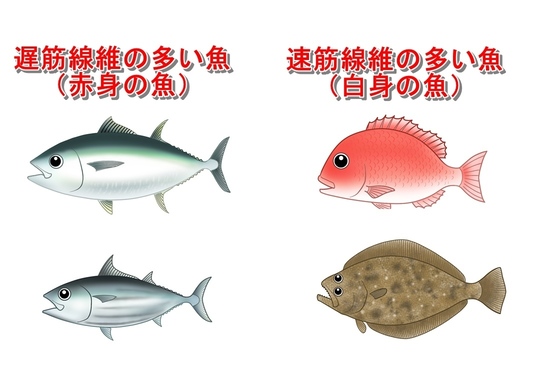

筋肉は速筋線維(そっきんせんい)と遅筋繊維(ちきんせんい)に分けることも出ます。その中間の線維もあります。

速筋線維は早い運動に適していますが、持久力がありません。

100メートル走のような瞬発的な動きで働きます。

鯛や平目のような魚は長い距離を泳ぐことはなく、瞬発的な動きで餌を捕食します。

遅筋線維はその逆です。マラソンのような持久走に向いた筋肉です。

魚に例えると赤身の魚です。マグロやカツオのように回遊魚は長い距離を泳ぐことが出来ます。

中間線維はその中間の役割です。

お問合せ・ご予約はこちら