「全身の骨格」- 肩甲骨・鎖骨

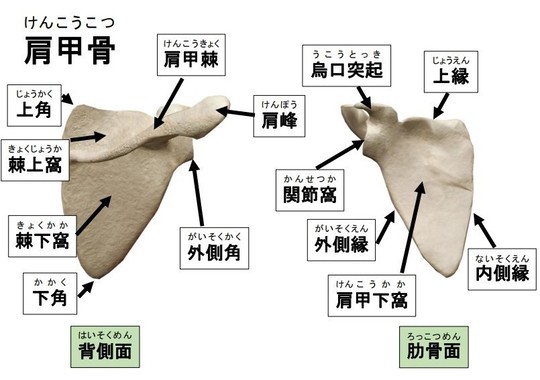

肩甲骨(けんこうこつ)

肩甲骨は背中の上方に位置する扁平な骨です。

左右に1枚ずつあります。逆三角形の大きな骨です。

肩甲骨の内側の縁を「内側縁(ないそくえん)」、外側の縁を「外側縁(がいそくえん)」と呼びます。上側の縁を「上縁(じょうえん)」と呼びますが、これは臨床ではあまり使いません。

肋骨側にある面を「肋骨面(ろっこつめん)」、背中側にある面を「背側面(はいそくめん)」と呼びます。もちろん肋骨面は体の外から触ることはできません。

逆三角形をしているので角も3つあります。

上の角を「上角(じょうかく)」、下の角を「下角(かかく)」、外側の角を「外側角(がいそくかく)」と呼びます。外側角も臨床ではあまり使いません。

背側面の上の方にある左右につながる大きな突起を「肩甲棘(けんこうきょく)」と呼びます。肩甲棘の上側にあるくぼみを「棘上窩(きょうじょうか)」、肩甲棘の下側のくぼみを「棘下窩(きょくかか)」と呼びます。

肩甲棘を外側の端は大きな突起になっており「肩峰(けんぽう)」と呼ばれます。これと鎖骨の肩峰端で「肩鎖関節(けんさかんせつ)」を作ります。

外側角は角がそぎ取られた形をしており、卵円形の「関節窩(かんせつか)」があります。この関節窩には「上腕骨(じょうわんこつ)」が関節し、肩関節を作ります。

肋骨面は全体として大きなくぼみになっており「肩甲下窩(けんこうかか)」と呼ばれます。

肋骨面の上方の外側には「烏口突起(うこうとっき)」と呼ばれる大きな突起があります。

※解剖学用語には突出した部位や陥凹部に関する用語がたくさんあります。基本的に音読みです。

突出した部位

結節(けっせつ):周囲から比較的はっきり区別される肥厚部(大結節など)

隆起(りゅうき):やや丸みを持った小さい突起部(外後頭隆起など)

粗面(そめん):多少隆起したザラザラした面(脛骨粗面など)

突起(とっき):表面から長さをもって突き出した部位(棘突起など)

棘(きょく):尖端の比較的尖った突起(肩甲棘など)

顆(か):骨端部の肥厚する突起(内側顆など)

稜(りょう):長く連なった隆起部(大結節稜など)

陥凹部

窩(か):表面から陥凹する部(肘頭窩など)

切痕(せっこん):骨の辺縁における切れ込み状の部(大坐骨切痕など)

裂(れつ):裂け目状の狭い間隙(上眼窩裂など)

孔(こう):穴のあいた部位(椎孔など)

溝(こう):細長い陥凹部(結節間溝など)

管(かん):孔の長くなったもの(脊柱管など)

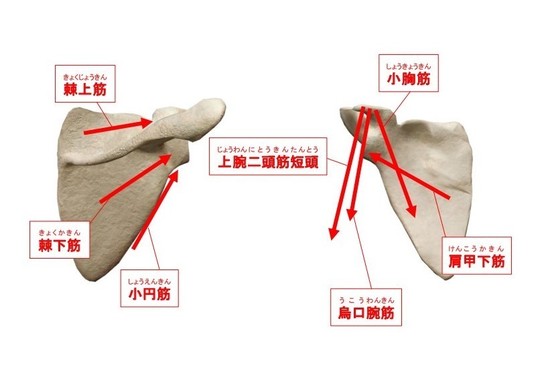

肩甲骨に付着する代表的な筋肉

棘上窩には「棘上筋(きょくじょうきん)」が付着し、棘下窩には「棘下筋(きょくかきん)」が付着しています。

肩甲下窩には「肩甲下筋(けんこうかきん)」が付着しています。外側縁には「小円筋(しょうえんきん)」が付着しています。

烏口突起からは「上腕二頭筋短頭(じょうわんにとうきんたんとう)」、「烏口腕筋(うこうわんきん)」、「小胸筋(しょうきょうきん)」が付着しています。

肩甲骨は背面にある大きな扁平骨ですが、これは脊柱や肋骨と関節していません。背中の上に浮いているようなかたちです。

肩甲骨はたくさんの筋肉により、その位置を維持しています。

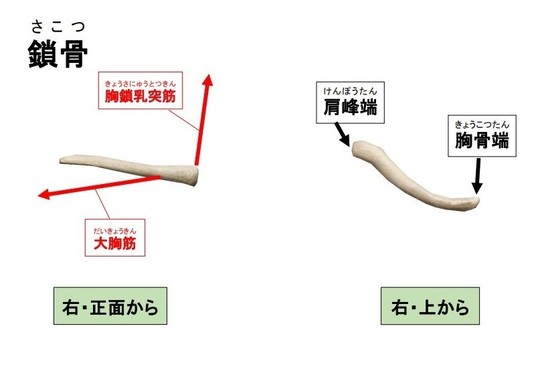

鎖骨(さこつ)

鎖骨は体の全面の上方で水平に走る長い骨です。これも左右に1本ずつあります。

鎖骨は「真っすぐな骨」と思っている方も多いと思いますが、実は上から見るとS字状にカーブをしています。外に行くほどくぼんでいます。

鎖骨の内側の端を「胸骨端(きょうこつたん)」と呼び、「胸骨(きょうこつ)」と関節しています。これは胸鎖関節と呼ばれます。

反対側の外側の端は「肩峰端(けんぽたん)」と呼ばれ、肩甲骨の肩峰と関節しています。この関節は肩鎖関節と呼ばれます。

鎖骨には「胸鎖乳突筋(きょうさにゅうとつきん)」や「大胸筋(だいきょうきん)」などが付着しています。

鎖骨は骨折の多い骨の1つです。特に女性ですと、きれいに治さないと少し目立ってしまうかもしれません。

そして鎖骨は肩甲骨と沢山の靭帯で連結しています。これが損傷されると脱臼が起こります。これも上手に治さないと鎖骨の肩峰端が上がった形になり、見栄えに影響が出てきます。

お問合せ・ご予約はこちら